Un país empobrecido y una población envejecida serán dos de las "herencias" que Fidel Castro nos dejará. Se calcula que en treinta años cerca de 4 millones de cubanos no nacieron debido al alto número de mujeres que en Cuba recurrieron al aborto como método anticonceptivo.

Por Tania Quintero

El 11 de octubre de 2005 el cardenal Tarcisio Bertone, arzobispo de Génova, se reunía en La Habana en La Habana con Fidel Castro. Dos días después, ya en Italia, declaraba al periódico La Stampa que el presidente cubano le había pedido ayuda para combatir "la plaga del aborto en Cuba", considerada por Castro una de las causas de la crisis demográfica del pais.

Más que preocupación, a Castro le debe haber remordido la conciencia, porque las alarmas sobre el excesivo número de interrupciones de embarazo saltaron en la Isla hace tiempo. Médicos y especialistas en ginecología y obstetricia, psicólogos, sociólogos, clérigoss y laicos de la iglesia católica y periodistas independientes, entre otros, han venido investigando, advirtiendo, denunciando, sobre las gravísimas consecuencias de las prácticas abortivas indiscriminadas.

Al cierre de 2004, la población cubana era de 11,2 millones de habitantes con una tasa anual de crecimiento del 1 por mil, con tendencia de llegar a cero e incluso alcanzar niveles negativos en las próximas décadas, plantea el informe "Cuba, diez años después de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo" elaborado por el Fondo de Población de Naciones Unidas, en 2005 presentado en La Habana.

El 15 por ciento de la población cubana tiene más de 60 años y antes de 2025 alcanzará el 25 por ciento, prevee la ONU. "Nuestra población debe tomar conciencia que dentro de un cuarto de siglo uno de cada cuatro cubanos será un anciano", señalaba en el 2000 el director del Centro Iberoamericano de la Tercera Edad, Osvaldo Prieto. Y añadía: "Una sociedad cuya población juvenil es inferior a su población anciana no puede sostener a ese sector de la tercera edad, que por razones de salud requiere ser sostenido". En 2030 Cuba tendría la población más vieja de America Latina.

Juan Carlos Alfonso, director de la Oficina Nacional de Estadísticas, admitía que hay aspectos sobre los cuales se debe avanzar, como la reducción del número de abortos y la eliminación de la violencia en las relaciones familiares. Alfonso sabe lo que dice: en "El perfil estadístico de la mujer cubana", publicado en 2000 por su oficina, se revelaba que entre 1968 y 1996 se registraron 5,6 millones de nacidos vivos y se realizaron unos 3,2 millones de abortos. En 2002 se interrumpieron 21,5 embarazos por cada mil mujeres entre 12 y 49 anos y 49,8 por cada cien partos. Las cifras no contemplan las regulaciones menstruales (succión embrionaria antes de las ocho semanas de gestación).

Aunque los datos oficiales tienden a reflejar que la práctica abortiva se ha reducido en un 30 por ciento, el doctor Oscar de la Concepción expresaba su preocupación: cada vez veía caras más jóvenes en su consulta del hospital Ramón Gonzalez Coro, en Ciudad de La Habana. Las cubanas menores de 24 años se ubican como el segmento poblacional de mayor riesgo en relación al aborto provocado o inducido, aunque el peligro mayor se encuentra en muchachas menores de 20 años.

En febrero de 2002, el periodista independiente Héctor Maseda, actualmente cumpliendo una sanción de 20 años de privación de libertad, denunciaba en Cubanet que hasta octubre de 2001 mil 512 avileñas interrumpieron su embarazo, 411 más que en igual período del 2000. En el caso de las adolescentes el aumento fue de 267, para un 95 por ciento de crecimiento. El doctor Luis Díaz, jefe del departamento de legrados del hospital provincial de Ciego de Ávila, señalaba que las interrupciones se efectuaban tres veces por semana; el 30 por ciento se realizaba a menores de 18 años y en ocasiones a niñas de 12, obligadas a acudir en compañía de un familiar adulto.

En junio de 2001, otro periodista independiente, José Antonio Fornaris, informaba que todos los jueves diez adolescentes en edades comprendidas de 13 a 18 años acudían a interrumpir embarazos no deseados en el hospital Hijas de Galicia de Ciudad de La Habana. Fornaris se refería también al caso de una niña de 10 años, vecina de San Miguel del Padrón, embarazada de un primo. La niña fue hospitalizada para extraerle el feto, porque los médicos consideraron que biológicamente no estaba preparada para desarrollar una nueva vida.

En septiembre de 2000 el sindicalista independiente Carmelo Díaz, denunciaba el aumento de legrados entre mujeres jóvenes de Guantánamo. Todas las semanas, de lunes a viernes, se hacían veinte abortos diarios. "Los viernes son los días más tristes, porque cada vez son veinte adolescentes. Muchachitas cuyas edades oscilan entre 13 y 14 años se someten ese día al agresivo procedimiento", decía el doctor Rolando Ramírez, especialista en ginecología y obstetricia en esa provincia. En fecha más reciente, el 25 de marzo de 2005, Jorge Ramón afirmaba en Cubanet que el aborto provocado se practicaba tres veces más en Santiago de Cuba que en cualquier otra provincia del país.

Innumerables estudios sobre el uso y abuso del aborto se encuentran en publicaciones médicas cubanas, algunas de las cuales se pueden localizar en internet. Un colectivo de autores durante todo el año 1991 y el primer semestre de 1992 desarrolló en el municipio habanero de 10 de Octubre un "Perfil sociodemográfico del aborto inducido". Dos grupos femeninos fueron estudiados: uno de mujeres cuyo primer embarazo terminó en un aborto inducido y otro constituido por aquellas cuya gestación llegó a término.

Tres especialistas de primer grado, dos en ginecoobstetricia y uno en pediatría, en 2001 publicaron en la Revista Cubana de Medicina General Integral "Algunas consideraciones sobre el aborto". En ellas sostienen que "aún en Cuba, donde se realiza legalmente y es considerado un aborto seguro, las complicaciones inmediatas y mediatas juegan un papel importante en la morbilidad femenina".

En sus consideraciones, los doctores Ignacio González, Rosa María González y Emilia Miyar resaltaron aspectos éticos-morales: "En la conducta médica habitual la intención es preservar la vida y al mismo tiempo mejorar su calidad, sin embargo, realizar un aborto implica destruir una vida humana. Es por ello que algunos médicos y personal de salud pueden negarse a presenciar o participar en la realización y asesoramiento de los servicios de aborto".

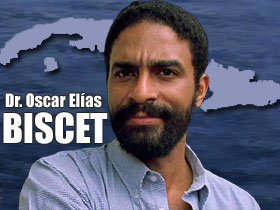

Uno de los que se negó fue el doctor Oscar Elias Biscet, condenado a 25 años de prisión en abril de 2003. Junto con el doctor Rolando M. Yyobre y los ingenieros Agustín Lastre y Brea González, en junio de 1998 Biscet hizo público un documento titulado "Crisis en el derecho a la vida en Cuba", resultado de una labor investigativa sobre el aborto efectuada por ese equipo de profesionales pertenecientes a la Fundación Lawton de Derechos Humanos.

En diez meses del año 1997 en el hospital Hijas de Galicia, ubicado en la barriada habanera de Luyanó, un total de mil 783 abortos fueron realizados: mil 549 mediante legrados, 198 a través de regulaciones menstruales y 36 por aplicación de Rivanol, medicamento usado para provocar síntomas de "parto" y facilitar la expulsión "natural" del feto a partir del tercer mes de gestación, cuando ya éste ha alcanzado un relativo desarrollo como ser vivo.

En un estudio paralelo, "Rivanol, un método para destruir la vida", el doctor Biscet y sus colegas informaban que de las 36 embarazadas a las que en 1997 se les provocó el aborto con Rivanol, doce tenían entre 12 y 18 años y de ellas ocho tenían entre 14 y 16 años; catorce mujeres tenían entre 19 y 24 años y el resto, diez, eran mayores de 25 años. En el 27 por ciento de esos casos de Rivanol, las criaturas nacieron vivas y no se les proporcionaron auxilios médicos, dejándolas morir. El 80,6 por ciento de las 36 criaturas cuya vida se cegó estaban sanas, no presentaban ninguna malformación congénita. En testimonios grabados, las madres narraron cómo los hijos nacieron vivos y la forma en que se les mató. En unos casos les cortaron el cordón umbilical y los dejaron que se desangraran y en otros los envolvieron vivos en un papel cartucho hasta la asfixia.

En el mismo mes de junio de 1998, la Fundación Lawton de Derechos Humanos hizo llegar el resultado de sus investigaciones a medios nacionales e internacionales de prensa, a la iglesia católica cubana, al presidente Fidel Castro y a la Fiscalía General de la República. En carta anexa, exigían el cese inmediato de los abortos, basándose en el derecho inalienable a la vida propugnado por el artículo 58 de la Constitución cubana de 1976 y en el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El 25 de julio de 1998. Raúl Rivero escribía en El Nuevo Herald: "El doctor Oscar Elias Biscet, de 37 años, un abanderado de la lucha contra el aborto en Cuba, está arrestado desde el 9 de julio en el centro de investigaciones policiales de 100 y Aldabó, en Ciudad de La Habana. Su esposa, Elsa Morejón, dijo que ha perdido mucho peso y esta pálido y debil".

Bernardo Rodríguez, doctor en ciencias psicológicas y especialista en la prevención de embarazos, en junio de 2004 alertaba que el subgrupo donde es mayor la resistencia a bajar la cifra de abortos se ubica entre adolescentes de 11 a 17 años. Una encuesta a cien estudiantes de enseñanza preuniversitaria en la capital le permitió a la doctora Ana Caridad Rodriguez tener una idea del desconocimiento de los jóvenes acerca de los aparatos genitales femeninos y masculinos. "Apenas sabían del himen, la vagina, el cuello del útero y el pene, ni tampoco sobre su funcionamiento. Los jóvenes entre 15 y 17 años ignoran muchos aspectos de la anatomía humana, a pesar de que es una asignatura obligatoria en la enseñanza secundaria".

Según especialistas del patio, los niños cubanos comienzan a tener relaciones sexuales en la primera etapa de la adolescencia, o sea de los 10 a 14 años. A esa realidad se une otra: la edad de la primera menstruación en las niñas ha ido bajando de 12-13 años a 10-11 años como promedio. Se ha comprobado que existe una fuerte relación entre la menarquía temprana, el despertar precoz de la sexualidad y una maternidad adolescente.

En "La maternidad adolescente en Cuba", la doctora Reina Fleitas, profesora del Departamento de Sociología de la Universidad de La Habana, se refiere al "baby boom" ocurrido en la Isla entre 1958 y 1963, cuando la tasa de fecundidad aumentó en un 27 por ciento y el auge de los nacimientos se concentró en mujeres de 20 a 24 años y de 15 a 19 años. A partir de 1966 comenzaría a experimentarse un decrecimiento de la fecundidad, con excepción del grupo de las adolescentes, cuyo incremento sostenido lo ubicaba, en 1975, en la segunda posición en la estructura de fecundidad especifica. La maternidad temprana es un fenómeno que solía concentrarse en las zonas rurales y en las provincias orientales, pero en los últimos años en los núcleos urbanos, la Ciudad de La Habana incluida, se ha vuelto común ver a muchachitas de 15 y 16 años que ya son madres.

En la década del 60 no sólo se produjo una explosión demográfica, sino también hubo un incremento de muertes maternas por abortos sépticos, con un climax en 1965, año en que las autoridades sanitarias "hospitalizan" el aborto, aunque no fue hasta el 30 de diciembre de 1987, con la publicación de un nuevo Código Penal, cuando oficialmente quedó legalizado el aborto en Cuba.

Casi medio siglo antes, en 1936, había sido promulgada una ley que permitía el aborto en caso de peligro para la vida de la madre, por violación o incesto y por defectos congénitos. En la actualidad, cuando mediante modernos equipos médicos se detecta o sospecha que una criatura puede nacer con alguna malformación, se le pide a la madre que interrumpa su embarazo.

El aborto ha sido asumido por muchas mujeres cubanas como una alternativa anticonceptiva rutinaria. Durante la década 1960-70 se pensaba que el uso y abuso del aborto podría estar relacionado con la dificultad para acceder a la utilización de anticonceptivos eficaces, pero una Encuesta de Fecundidad realizada en 1987 arrojó que un mayor uso de métodos anticonceptivos no había influido significativamente en un descenso del aborto. Y se supo que muchas mujeres usaban el aborto no sólo como una alternativa anticonceptiva, sino también para evitar un primer hijo no deseado y para espaciar los partos entre los 20 y 30 anos.

En una entrevista a la Asociación Médica del Caribe, el doctor Miguel Sosa, presidente de la Sociedad Cubana de Desarrollo de la Familia, aclaraba: "Aunque se trate de un procedimiento relativamente sencillo y seguro, lo cierto es que es un procedimiento riesgoso, pues se hace a ciegas y puede tener complicaciones aún en los mejores servicios y en las mejores manos". Entre los principales riesgos el doctor Sosa mencionaba: persistencia de restos ovulares (el denominado aborto incompleto, con alta incidencia de infección); complicaciones hemorrágicas y lesiones traumáticas como perforaciones uterinas. Cualquiera de estas complicaciones puede ser causa de muerte. La mitad o más de las mujeres que presentan infertilidad por obstrucción de las trompas, suelen tener como antecedente el haberse hecho uno o más abortos.

Las adolescentes y jóvenes son más susceptibles a complicaciones durante y después de la interrupción de un embarazo, porque su organismo se encuentra en proceso de maduración. En las menores de 18 años, un aborto determina cambios hormonales y metabólicos extemporáneos que pueden influir negativamente en su crecimiento y desarrollo, sin contar las afectaciones psicológicas a ella y su familia. Desde el punto de vista médico, lo ideal es que una mujer no se someta nunca al riesgo de un aborto inducido ni a regulaciones menstruales, una técnica que hace abortar en más del 70 por ciento de los casos y puede producir complicaciones, al igual que los llamados abortos farmacológicos.

El núcleo familiar medio ha pasado de seis personas o más en 1953 a dos o tres en 1995. La familia numerosa está en vias de extinción en Cuba. Paralelamente se ha triplicado la cantidad de divorcios y ha crecido la proporción de hogares encabezados por mujeres. En "El aborto, una necesidad social?", artículo escrito en 2002, el periodista independiente Héctor Maseda resumía así la realidad: "La población sobrevive cubriendo sus necesidades indispensables. Para la mayoría de los matrimonios jóvenes dentro de sus planes no está tener hijos. Algunos, incluso, lo consideran una locura. Obviamente el aborto es uno de los mecanismos que las parejas emplean para liberar a sus potenciales y futuros hijos de la terrible experiencia que a ellos les tocó vivir en la Cuba totalitaria".

Al reportar el I Encuentro Nacional Pro Vida, celebrado en El Cobre, Santiago de Cuba, en noviembre de 1999, Jaqueline Debs aclaraba que antes de 1995 no hubo ningún movimiento pro vida en Cuba, a pesar del enorme número de abortos cada año realizados en el pais. Pro Vida surgió en 1995 como apostolado laical dentro de la iglesia católica cubana. El primer encuentro fue auspiciado por la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba y con él culminarían los primeros cinco años de incansable trabajo "para llevar el mensaje de amor y vida a una Cuba adolorida por la feroz secuela del aborto, que la ha llevado a tener la tasa de natalidad más baja del hemisferio".

Pese a ser éste un tema de confrontación entre el Estado y la Iglesia, que sistemáticamente ha denunciado el aborto como un grave problema social, durante su visita a Cuba en enero de 1998 Juan Pablo II lo mencionó sin demasiada insistencia cuando ofició la misa dedicada a la familia en Santa Clara. Al hablar sobre los controles de natalidad, el Santo Padre expresó: "Se llega incluso al aborto, que es siempre además un crimen abominable, un absurdo empobrecimiento de la persona y de la misma sociedad".

EPÍLOGO

Fue una gran hipocresía que Fidel Castro en 2005 acudiera a la iglesia católica para atajar lo que él denominó "la plaga del aborto". Precisamente por oponerse a esa "plaga", en mayo del 2000 el sacerdote español, Miguel Jordá fue expulsado de la Isla. En declaraciones a la revista Misioneros del Tercer Milenio, el padre Jordá narraba: "Fuí expulsado de Cuba por defender la vida antes de nacer. Difundí unas octavillas por toda mi parroquia con unos versos que defendían la vida y denunciaban la actual situación del país, que con 12 millones de habitantes contabiliza 130 mil abortos al año reconocidos por el Estado. Uno de estos versos fue examinado con lupa por el partido. A raíz de aquello el gobierno me hizo la vida imposible. Me ponían megáfonos con música estridente a las puertas de mi parroquia. Un día tomé un megáfono y denuncié públicamente que en Cuba se atropellaban los derechos humanos antes de nacer. Ésa fue la chispa que desencadenó mi expulsión".

Fotos: V!O, Robin Thom, ranteehutresident, rutilante

technicolor, yanosso y mandalaybus, Flickr.

(Redactado el 16 de octubre de 2005)

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()