De 26 estudiantes destacados en los Juegos Escolares Nacionales del 2001, nueve tenían nombres que comenzaban con Y: Yoelvis, Yansy, Yoroemis, Yudelmis, Yenkler, Yoisel, Yordanis, Yisel y Yoima. Si me pidieran clasificarlos por sexo tendría dificultades, porque si alguna confusión causa el uso y abuso de la penúltima letra del alfabeto castellano es su asexualidad. Son nombres hermafroditos. En Cuba no es usual que un mismo nombre se ponga a hembras y varones. Entre los casos más conocidos se encuentran Marvin, Lourdes, Caridad, Nieves, Oderquis y los "masculinizados" Bárbaro, Margarito, Cecilio, Catalino y Carmelo.

Pregunté a 32 personas (16 mujeres y 16 hombres, todos adultos y mayores de 40 años) si ellos tenían idea de cuándo y por qué comenzó la moda de poner a los recién nacidos nombres más o menos complicados entre los cuales sobresalían los iniciados con Y. Ninguno me supo responder. Entonces podríamos especular que alguien, un buen día, decidió traer a primer plano la Ye o Y griega. Yolanda, Yara, Yamila, Yadira, Yamilé, eran nombres de uso frecuente antes de la explosión de la Y, letra, por cierto, que dos veces aparece en una de las orishas más veneradas por los cubanos: Yemayá, diosa del mar.

En los años de influencia de la Unión Soviética en Cuba, y motivado por el primer cosmonauta en la historia de la humanidad, Yuri Gagarin, el nombre de Yuri se volvió muy popular. No sé si en ruso existe el femenino de Yuri, pero en la Isla hay mujeres que se llaman Yurina, Yurena y Yurisel. O combinaciones estrambóticas como Yurisleidis. Infinidad de niñas y niños fueron inscriptos con nombres rusos: Irina, Larisa, Tamara, Tatiana, Nadia, Natasha, Raisa, Liuba, Galina, Valia, Katia, Katiuska, Svetlana, Ludmila, Lena, Iván, Serguéi, Mijaíl, Igor, Boris, Pavel, Dimitri, Sasha, Anatoli...

Esta tendencia, valga aclarar, se remonta a las décadas entre 1930 y 1950, en particular durante los años de la Segunda Guerra Mundial. La agresión nazi desató en Cuba y en el mundo olas solidarias hacia la URSS. Un ejemplo fueron mi madre y una tía, quienes al dar a luz en 1942, año de batallas decisivas en el frente soviético, escogieron nombres rusos para sus hijos. A mi me pusieron Tania y a mi primo, al no permitir el registro civil el nombre de Vladimir, lo inscribieron como Vladimiro. Más reciente es la decisión de padres cubanos de perpetuar en sus hijos dos apellidos sinónimos de comunismo bolchevique: Lenin y Stalin (un famoso boxeador se llama Stalin López).

En el medio artístico y cultural también proliferan las Yes, pero es en el deporte, particularmente en el béisbol, donde es fenomenal la avalancha de nombres con Y. Más de 60 peloteros de todos los equipos nacionales y decenas de atletas llevan Y en sus nombres. Dos de las atletas más internacionalmente premiadas exhiben dicha consonante: Yipsi Moreno y Yumisleidy Cumbá. A ese paso, en la delegación cubana a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, abundarán los deportistas "enyesados". Y a los chinos no les resultará demasiado difícil la pronunciación: tiene una fonética común en ese idioma.

Relación, incompleta, de nombres de uno y otro sexo con Y al inicio y en ocasiones al final: Yadel, Yael, Yaima, Yair, Yaiza, Yani, Yanis, Yanina, Yanira, Yanixán, Yaniset, Yanisleidys, Yanci, Yanelis, Yaneris, Yann, Yannel, Yanny, Yanni, Yalena, Yanger, Yaima, Yaimé, Yaimí, Yamil, Yamilka, Yamira, Yamary, Yasmar, Yasmari, Yasmine, Yasmany, Yasnay, Yasín, Yaricel, Yaritza, Yardén, Yelena, Yeni, Yenia, Yenima, Yenney, Yesenia, Yeray, Yerimen, Yisander, Yisleidys, Yoane, Yoani, Yoanis, Yoanne, Yoanny, Yoelbis, Yodelnis, Yohandry, Yohanky, Yosandra, Yosbal, Yosbel, Yosvani, Yordanis, Yorquis, Yovalis, Yumilca, Yunia, Yuniet, Yuniesky, Yuliesky, Yulieski, Yurisleidis, Yusiely, Yusimí y Yusmanis.

A esta lista habría que sumar varios nombres "nacionalizados": Yanet (Janet), Yanela (Janela), Yanuaria (Januaria), Yaser (Yasser), Yasmín(Jazmine), Yaván (Djavan), Yenifer (Jennifer), Yeremí (Jeremy), Yesabel (Getzabel), Yisel (Giselle), Yoana (Johanna), Yoel (Joel), Yohán (Johann) y Yonatan (Jonathan). Y también algunos tomados de otras lenguas: Yannick, Yaroslav, Yazid, Yegor, Yénora, Ylenia, Yves, Yoko, Yoshio, Yoshida, Yucef, Yung y Yusuf, entre otros. De los más llamativos: Yangsé, como el famoso río chino (aunque éste en castellano se escribe Yangtsé) así como los metafísicos Yin-Yang, que en cualquier momento los unen y a un recién nacido le ponen Yinyang. Desconozco si a alguna niña cubana sus padres decidieron ponerle Yerma, título de la famosa obra teatral de Federico García Lorca.

Es de imaginar los problemas causados por la ortografía y pronunciación de algunos de estos nombres: Yamary-Yamari, Yamila-Yamira,Yani-Yanis, Yanni-Yanny, Yanina-Yanira, Yanelis-Yaneris, Yang-Yann, Yasmar-Yasmari, Yasmani-Yasmany, Yaricel-Yarisel, Yoani-Yoanis y Yuniesky-Yuliesky.

El hecho de haber incluido en la relación nombres de seis mujeres conocidas y con edades próximas a los 35 años (Yanci, Yaimí, Yaricel, Yenima, Yoani y Yusimí), me hace pensar que la afición por la Y debe haber comenzado en la Isla en los 70, mas no puedo precisar el detonante. Mi nieta, nacida en 1994, también forma parte de la generación Y: se llama Yania. Mi otra nieta lleva la Y al final: Melany.

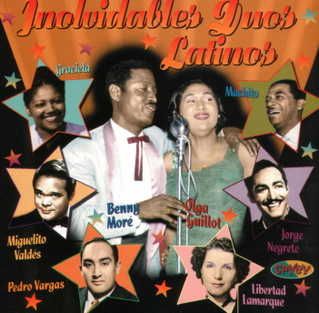

Los que sí parecen por el momento olvidados o relegados son los nombres tradicionales: María, Victoria, Mercedes, Alicia, Elena, Sofía, Manuela, Amparo, Cristina, Matilde, Carmen, Luisa, Laura, Leonor, Concepción, Dolores, Marta, Pilar, Olga, Teresa, Lidia, Sara, Josefina, Blanca, Aurora, Estrella, Soledad, Luz, Esperanza, Caridad, Pilar, Rosario, Margarita, Rosa, Azucena, Hortensia, Orquídea, Rosa y Gardenia, entre los femeninos, y Gabriel, José, Pedro, Juan, Orlando, Jesús, Jorge, Pablo, Francisco, Raúl, Fernando, Roberto, Moisés, Joaquín, Manuel, Carlos, Víctor, Hugo, Evelio, Armando, Rafael, Antonio, Gilberto, Felipe, Lorenzo, Andrés, Tomás, Luis y Julio, en el repertorio varonil.

Porque ni soñar con que alguien en Cuba -a no ser por un compromiso o una, promesa- le ponga a su hija Ernestina, Tomasa o Federica y a su hijo Rodobaldo, Emeterio o Filiberto. Lo que sí se mantiene es el deseo de innovar. Por ahí encontramos jóvenes "geográficos": Hanoi, Kenia, Nairobi, Namibia, Israel... Otros prefieren llevar a la realidad la predilección por artistas, cantantes y deportistas famosos: Luis Miguel, Ana Gabriela, Vanessa, Claudia, Elizabeth, Marilyn, Diana, Ronaldo, Rivaldo, Romario...

Ya aquella costumbre de que el bebé se llame como los padres o abuelos ha caído en desuso. También es cosa del pasado nombrarlos de acuerdo al santoral católico o al credo revolucionario. El boom de niños llamados Fidel, Raúl, Ernesto y Camilo ya pasó a la historia. Los compuestos van dejando de ser comunes: María de los Angeles, María Antonia, María Luisa, María del Carmen, Carmen Rosa, Ana Lucía, Carlos Manuel, José Antonio, Luis Alberto, Pedro Pablo, José Ramón, Juan José...

En la patria del antimperialismo ha cobrado fuerza la onda americanizante. Y si no se le pone Michael, se registra como suena: Maikel o Maique. Si se llama Ricardo se le dice Richard o Ricky; Danny a los Daniel; Tommy a los Tomás; Mark a los Marco, Marc Anthony a los Marco Antonio, Peter a los Pedro; Billy a los Guillermo, Henry a los Enrique y Albert a los Alberto.

De cualquier modo, ésos son nombres a los cuales se les puede aplicar el diminutivo y son traducibles. Pero en el caso de Yoroemis, ¿cómo decirle? ¿Yoroemisito? Y en el de Yumisleidy, ¿Yumisleidita? Tal vez lo abrevien y a la pequeña le digan Yumisita. O Yumi, más corto aún. En las Universiadas de Beijing 2001 los chinos fueron más prácticos: a la atleta Yumisleidy Cumbá, le decían Yu Cumbá. Fonéticamente quedó convertida en "yucumbá". No dudo que alguien lo encuentre original y si no se lo pone a una criatura, lo destine a un timbiriche de yuca frita.

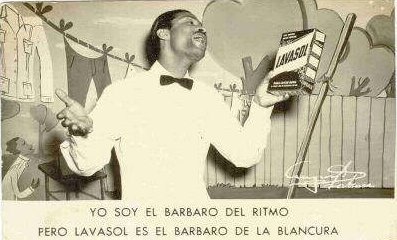

Este trabajo, escrito en La Habana a fines de 2001, fue publicado en http://www.cubaencuentro.com/ el 14 de enero de 2002. Seis años después, al no haber perdido vigencia, decidí actualizarlo y volverlo a difundir. Fotos de Google Imágenes y Flickr.

Entretanto, la vida cotidiana, en los últimos meses, se ha hecho más pobre y más confusa porque la gente, con los nuevos plazos de esperanza de cambio, hace planes que la inmovilidad desvanece antes de que puedan soñarse los finales felices.

Entretanto, la vida cotidiana, en los últimos meses, se ha hecho más pobre y más confusa porque la gente, con los nuevos plazos de esperanza de cambio, hace planes que la inmovilidad desvanece antes de que puedan soñarse los finales felices.

Dispares motivaciones y sentimientos han movido a hombres y mujeres de diversas edades, razas, profesiones, y procedencias social. Gente muy disímiles se han unido en una misma huída. Al principio muchos se iban por su antagonismo con el régimen. Ahora lo hacen por necesidades económicas para tratar de ir mejor ellos y sus familias. La historia de los balseros merece un libro. Se calcula que uno de cada tres que ha intentado cruzar precariamente el estrecho de la Florida pereció en su empeño.

Dispares motivaciones y sentimientos han movido a hombres y mujeres de diversas edades, razas, profesiones, y procedencias social. Gente muy disímiles se han unido en una misma huída. Al principio muchos se iban por su antagonismo con el régimen. Ahora lo hacen por necesidades económicas para tratar de ir mejor ellos y sus familias. La historia de los balseros merece un libro. Se calcula que uno de cada tres que ha intentado cruzar precariamente el estrecho de la Florida pereció en su empeño.

Antes de irse, Manolo confesó que uno de sus primeros "trabajos" será dejarla embarazada para asegurar su porvenir. Una vez "entretenida" con el mulatico, su meta sería buscarse otra alemana, sin importarle la edad ni la belleza, sino la billetera.. "Porque cuando yo cumpla los 40 quiero tener un Porsche, haber viajado a Nueva York y París y tener una casa propia". Se lo pidió a la Virgen de la Caridad, cuando la fue a visitar en su santuario, en El Cobre y le dejó 15 dólares de ofrenda. Y si de algo este gigoló está seguro es de que Cachita no lo defraudará:

Antes de irse, Manolo confesó que uno de sus primeros "trabajos" será dejarla embarazada para asegurar su porvenir. Una vez "entretenida" con el mulatico, su meta sería buscarse otra alemana, sin importarle la edad ni la belleza, sino la billetera.. "Porque cuando yo cumpla los 40 quiero tener un Porsche, haber viajado a Nueva York y París y tener una casa propia". Se lo pidió a la Virgen de la Caridad, cuando la fue a visitar en su santuario, en El Cobre y le dejó 15 dólares de ofrenda. Y si de algo este gigoló está seguro es de que Cachita no lo defraudará: